[헬스케어] 의료민영화 의료영리화 차이 정리해보자

코로나19 이후, 원격의료로 뜨거운 감자가 된 의료영리화 vs 의료민영화 차이를 정리해보자.

코로나 19 사태 이후, 많은 분들이 원격의료가 도입되면 의료민영화가 실현되고 대기업의 이익 착취로 헬게이트 열린다고 염려하고 계신다.

의료 민영화 또는 의료영리화가 맞다 아니다 논하기 전에 어찌 보면 상식적이지만 우리 나라 의료 체계와 이에 근거한 용어의 의미부터 간단히 정리해 둘 필요가 있다. 이 시점에서 공부 겸 그저 몇 가지만 정리하고 싶다

의료민영화

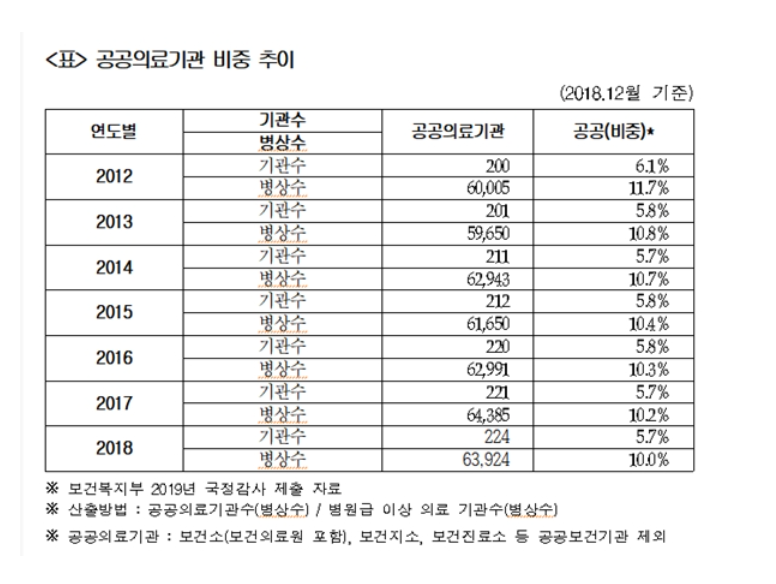

국내에서 대부분의 병원은 민영병원이다. (아래표 참조)

전체 의료기관 병상 수에서 공공의료기관이 차지하는 비중은 2018년 기준 10%로, 2012년 11.7%보다 1.7%p 감소했다.

이미 민영 병원이 의료 서비스를 해오고 있다. 판데믹 이슈가 생기면서 감염병 관리를 위해 공공 병원을 확충하자는 의견이 나오고 있는 것이다.

의료기관 설립 주체

의료법 제33조에 따라 우리 나라에서 요양기관 즉 병원 (또는 의료기관)을 설립할 수 있는 주체는 아래와 같이 한정

1. 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사

2. 국가와 지방자치단체

3. 의료법인

4. 민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인

소유에 따른 분류

1번과 3번, 4번 즉 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사 / 의료법인 / 민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인은

소유자가 정부가 아닌 민간 (개인 또는 의료법인 또는 비영리법인)으로서 모두 '민영 병원' 이며

우리 나라의 전체 의료기관은 약 6만5천개인데 전체의 약 95%가 여기에 해당

2번이 바로 정부가 소유자인 '공공 병원'

국립의료원이나 여기에 해당

공공 병원은 전체의 약 5% 안팎에 불과

이처럼 '소유'의 측면에서 보자면 우리 나라의 병원은 사실상 이미 민영화 되었음

법인의 성격에 따른 분류

위의 의료법 33조를 보면 '영리법인'은 의료기관 설립 주체에서 빠져 있는 것을 확인

예를들어 미국은 영리법인이 병원을 설립 가능. 이것이 바로 영리병원

영리병원의 가장 큰 특징은 외부 자본 즉 주주로부터 대규모 투자를 받아 병원을 설립하고 의료 행위를 통해 수익이 날 경우 주주 배당등의 방식으로 병원 외부로 수익을 배분할 수 있다는 점

반대로 비영리법인 (즉 비영리병원)은 진료나 수술등을 통해 이익이 많이 남더라도 이를 밖으로 빼돌릴 수 없고 의료기관 내부에 재투자해야 한다.

그렇다면 삼성의료원이나 아산병원 처럼 대기업과 밀접히 관련된 대형 병원들이 있는데 이런 대형병원들도 기업이 병원을 직접 소유하고 있지 않다.

삼성의료원은 기업이 따로 설립한 삼성생명공익재단, 아산병원은 아산사회복지재단 소유

삼성생명공익재단이나 아산사회복지재단은 모두 비영리법인

삼성의료원이 올해 엄청나게 수익을 많이 냈더라도 삼성생명공익재단과 삼성의료원 외에 다른 삼성 계열사로 배당하거나 이익을 나눠줄 수 없음

법인의 성격으로 봤을 때 현재 우리 나라의 모든 병원은 비영리병원

운영 방식의 공공성: 건강보험 당연지정제

국내 병원들은 민영병원이건 공공병원이건 국민건강보험을 의무적으로 받아주어야함

국내의 모든 병원은 건강보험 급여 대상인 진단/치료/수술인 경우에는 예외없이 건강보험 수가(즉 의료행위의 가격) 적용된다.

이것이 바로 우리 나라 의료보험 체계의 핵심인 '건강보험 당연지정제'

급여/비급여 선정부터 보험 수가 조정, 건강보험료 인상 여부 등은 건강보험정책심의위원회 통제를 받는다.

건정심은 보건복지부 차관을 위원장으로 건강보험 가입자 대표 8명, 의약계 대표 8명, 공익대표 8명등 25명의 민관 위원으로 구성

국내의 모든 병원은 동일한 의료보험 체계의 적용과 규제를 받고 있으며, 이 의료보험 체계는 다시 민관, 전문가 그룹의 의사결정 구조에 의해 조율되고 있다

즉, 우리 나라의 모든 병원은 소유 주체와 상관없이 공공성을 매우 강하게 띠고 있는 것

우리 나라의 모든 병원은

'비영리병원'

95% 이상이 민영병원

but 운영 방식은 공공성 원리에 따르고 있다.

공공성의 축은 모든 병원에 대한 건강보험 강제 적용 즉 건강보험 당연지정제에 의해 지탱되고 있으며

이는 다시 전 국민 건강보험 의무 가입을 떠받쳐주는 강력한 근거가 된다.

이런 체계 속에서 의료 영리화란 무엇일까

1. 영리를 목적으로 하는 영리법인의 병원 설립을 허가하는 것. 즉 영리병원을 허가하는 것.

2. 기존 비영리법인이 의료행위를 통해 벌어들인 수익을 외부로 빼돌릴 수 있도록 하는 것.

즉 의료자법인등을 통해 병원의 수익이 외부로 빠져나갈 수 있도록 하는 것.

의료 민영화 역시 두 가지 차원에서 설명 가능

1. 소유 차원의 민영화, 즉 공공병원을 민영병원화 하는 것

2. 운영 차원에서의 민영화, 즉 병원 운영 체계에서의 공공성을 축소 또는 폐지하는 것.

이는 건강보험 당연지정제 또는 전국민 건강보험 의무가입제도가 축소 또는 폐지되는 것.

'Healthcare' 카테고리의 다른 글

| [헬스케어] 미국의료제도: CPT 코드 (Current Procedure Terminology, CPT Code)를 알아보자 (0) | 2023.04.17 |

|---|---|

| [헬스케어] 미국의료제도: 미국에서 병원가기 힘든 이유 (0) | 2023.04.17 |

| [헬스케어] 미국 의료보험제도 를 알아보자 (0) | 2023.04.17 |

| [헬스케어] 미국의료제도: 미국 의료비가 비싼 이유 (0) | 2023.04.17 |

| [헬스케어] HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) (0) | 2023.04.17 |